法隆寺金堂壁画の「写と想像⇄創造」

第3号壁 観音菩薩像

平山郁夫(前田班)

前田青邨先生の指導のもとに私は3号壁を担当した。

朝日新聞社企画部の方から、だれか一壁一人で模写を試みたらという話があった。

結果的には私が引受けた形になったが、最初から自信を持って進んでやったかのように不遜に思われるが、逆である。

法隆寺壁画模写について全く未経験の私は、どのようになすべきか、術も知らず、前回の模写を見た時は技術的に一年間で完成できるとは思えなかった。

ましてこのありさまで本人が見当もついてないのに手伝ってもらうことはむつかしく、方針が決ってからにしようと考えた。

こんな状況のうちに一人でできるところまでやろうと制作を開始したのである。

3号壁は前回の模写の時は手がつけられず、色彩に関しての参考品は便利堂製の大原色一枚である。

前回の模写に参加された作家の話や、また、焼損壁画を見て、壁の質感やかすかに残った色や線の断片より、かつての面影を探ったり、隣の2号壁の模写から3号壁の似た色を類推しながら、どのように進めるべきか考えた。

コロタイプ印刷の上に胡粉で壁の下地を作る仕事が前半続いたが、この間に剥落して連絡の切れた線や部分の形を頭の中に再現して描き、またこの間に写真を何十回と見ることによって、壁の傷か、描かれた絵の剥落の部分かの相違が徐々についてきた。

コロタイプ印刷の上に胡粉で壁の下地を作る仕事が前半続いたが、この間に剥落して連絡の切れた線や部分の形を頭の中に再現して描き、またこの間に写真を何十回と見ることによって、壁の傷か、描かれた絵の剥落の部分かの相違が徐々についてきた。

原画の前で直接模写をする時は部分的に仕上げていく方法もできるが、このように自黒の形は描けても色の判別が小さな資料からではできないので、大きく一枚の絵として進めなければむつかしい。

白と灰色の段階はなれるに従って何とか進んだが、着色の仕事に入ると、寸断された小画面では色の大きな濃淡がつかめず、自分の制作の絵のように一枚の大画面にして進める方が、大局がわかり、仕事が進んだ。

小さな原色版は朝・夕の光線の具合で、色が微妙に変化するように見え、特に中間色の柔らかい色がむつかしい。また細部の色は全く見えず、単調な画面になり苦しんだ。

原画との色合せでなく、写真の自黒の濃度から色彩の濃度を解釈するのだが、はたして正しい色か印刷のインクの色か迷ったが、いずれの部分かを決定してかからないと進まない。無駄のようであるが徐々に色を重ねて進めた。

このように最初のころは、はっきりとした壁の調子や模写の方針がきまらず暗中模索のうちに時を過し、夢のうちにも描いたものである。

模写は原画に忠実に、自分のくせを出来るだけ押え、原画のもつ格調や内容を写しとることにあるが、忠実にと思えば細部にとらわれ大切な内容や大きさや絵の動きを失う。

単なる模写でなく、画家の立場から少しでも何か意欲を持たなければというと模写本来の目的と矛盾するが、いろいろと試みた。結論として客観的な参考品として原色版により近づけ似るように仕上げに向った。

でき上った絵は困ったり苦渋のあとは見られず淡々と進んだかのようであるが、種々と無駄な試みを経ての結果としてここに至った。

その過程が法隆寺壁画に対する私の祈りに通ずればと思う。

第三号壁(観音菩薩像)解説

縦309.0cm × 横(上幅)156.0cm (中幅)148.5cm (下幅)149.0cm

![]() 法隆寺金堂壁画 ㊧第3号壁 観音菩薩像 ㊥第4号壁 勢至菩薩像(反転) ㊨同4号壁

法隆寺金堂壁画 ㊧第3号壁 観音菩薩像 ㊥第4号壁 勢至菩薩像(反転) ㊨同4号壁

この観音菩薩は4号の勢至菩薩を裏返しにした形で、宝冠には化仏を戴き、左手は上げて

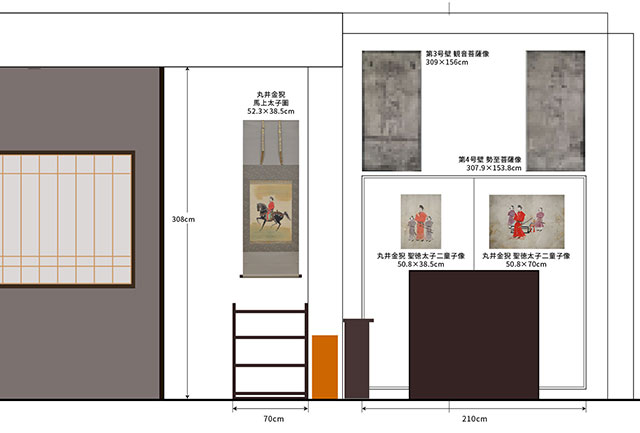

丸井金猊ラボ∞谷中M類栖/1f 展示プラン

法隆寺金堂の南壁東側に位置する第3号壁を丸井金猊ラボ∞谷中M類栖/1fでは、南壁に丸井金猊の《聖徳太子二童子像*》2点と《馬上太子圖*》を展示する都合もあって、それらの上部に第4号壁と対称になるように、印刷自体は紙ながらタペストリー棒に挟んで上から吊す形を取ることにしました。壁に直接貼るという方法を取らなかったのは南壁は水屋箪笥などの障害物もあり、場所も上部で貼りづらそうだったからです。

※著作権の都合で、法隆寺金堂壁画の複写画像はモザイクを掛けています。

画家の言葉・引用フレーズ

前回の模写に参加された作家の話や、また、焼損壁画を見て、壁の質感やかすかに残った色や線の断片より、かつての面影を探ったり、隣の2号壁の模写から3号壁の似た色を類推しながら、どのように進めるべきか考えた。

模写は原画に忠実に、自分のくせを出来るだけ押え、原画のもつ格調や内容を写しとることにあるが、忠実にと思えば細部にとらわれ大切な内容や大きさや絵の動きを失う。

単なる模写でなく、画家の立場から少しでも何か意欲を持たなければというと模写本来の目的と矛盾するが、いろいろと試みた。結論として客観的な参考品として原色版により近づけ似るように仕上げに向った。

序 法隆寺金堂壁画の「写と想像⇄創造」

第1号壁 釈迦浄土図・・・・・吉岡堅二(吉岡班)

第2号壁 菩薩半跏像・・・・・羽石光志(安田班)

第3号壁 観音菩薩像・・・・・平山郁夫(前田班)

第4号壁 勢至菩薩像・・・・・岩橋英遠(安田班)

第5号壁 菩薩半跏像・・・・・吉岡堅二 稗田一穂 麻田鷹司(吉岡班)

第6号壁 阿弥陀浄土図・・・・安田靫彦 吉田善彦 羽石光志(安田班)・同壁部分紹介

第7号壁 聖観音菩薩像・・・・稗田一穂 麻田鷹司(吉岡班)

第8号壁 文殊菩薩像・・・・・野島青茲(橋本班)

第9号壁 弥勒浄土図・・・・・橋本明治(橋本班)

第10号壁 薬師浄土図・・・・・前田青邨 守屋多々志(前田班)

第11号壁 普賢菩薩像・・・・・大山忠作(橋本班)

第12号壁 十一面観音菩薩像・・前田青邨 近藤千尋(前田班)