丸井隆人 - 試論「金猊馬考」

金猊馬考 III - 馬上太子圖

Meditations on KINGEI HORSE 3

芸工展2014「金猊馬考」展では展示準備に向けての発見や考えを書き落とした試論「金猊馬考」のテキストを連載中です。所蔵者目線のゆる〜いテキストですが、脚註は展示にも活かせるよう充実させるつもりです。PDF版(1.2MB/5ページ)も用意しましたので、紙好きな方はダウンロードしてご覧ください。

丸井金猊の軸作品『聖徳太子圖(仮)』は、愛知県一宮市今伊勢町馬寄の親戚方(金猊の姉・三女ゆうの遺族)にあり、谷中M類栖では初めて借りて芸工展での展示ということになる。この作品の所在は確か2004年に稲沢市の親戚方(金猊の姉・長女よねの遺族)で所蔵している『霜晨』という軸作品を確認に訪れたときに、一宮市今伊勢の家にも何点か作品があったはずという話になり、寄らせてもらったところ『聖徳太子圖(仮)』の他にも軸『菊と文鳥(仮)』と額『女御園(仮)』の三点あることが判明したのだった。

この三作品と稲沢の『霜晨』は丸井家代々の倉庫と化していた今伊勢の家の蔵に長らく埋もれていたようで、蔵の敷地を売ることになって蔵整理した際に絹本剥き出しの状態で出てきたらしい。『霜晨』を稲沢に譲り、他三点は今伊勢で軸&額装された。タイトルや制作年の情報はなく、『霜晨』のみ國際美術協會第三回内國美術展覧會に出品して制作年の記された絵葉書が残っているので、1932年(昭和7年)作、つまり22歳頃に描かれたものであることがわかっている。タイトルに(仮)と入った三作品に関しては分類しやすくするために遺族が便宜的に付けたタイトルで、『聖徳太子圖(仮)』も金猊本人が名づけたものではない。

また、『聖徳太子圖(仮)』には画面右上に「金臣繪之」とサインが入っており、金猊は初期に「金臣」という雅号を使っていたので、20代半ば頃(1936年頃)までに描かれたものと推測される。出品等の形跡はなく、菊池契月『敦盛』を模写した『稚児圖條暢』同様、肖像画の練習として描かれたものではないだろうか。

馬上の聖徳太子といえば、「飛翔伝説」で知られる黒駒という神馬に乗って《東国へ赴き、富士山を越えて信濃国まで至ると、3日を経て都へ帰還した》(Wikipedia)という逸話があり、各地の寺社には軸や絵巻に描かれた肖像画や銅像が残されている。おそらく金猊がモチーフとして参照したのはこの黒駒の馬上太子像ではないかと類推されるが、検索の限りでは完全一致する画を見つけることはできていない。

参考までに以下に検索で見つけた馬上太子像をピックアップし、金猊の描いた『聖徳太子圖(仮)』と並べて行こうと思うが、その前に唐突ながら『聖徳太子圖(仮)』と名付けてきた仮題を今後『馬上太子圖(仮)』に改めることをここに宣言したい。というのも金猊が描いた聖徳太子の肖像画は他にも二点あり、すべて同じ仮称だと分類上、何かと紛らわしいからだ。今後は仮題『馬上太子圖(仮)』で通していくこととする。

こうして馬上太子像を並べれば、誰でもすぐ馬の向きが異なることくらいは気づくだろう。右利きの人間であれば左向きの馬が描きやすいはずだが、もちろん画家はその絵の求められる条件によって向きを変える。平安時代の絵師・秦致貞が法隆寺東院の絵伝を飾る障子絵として描いた国宝『聖徳太子絵伝』には富士山を横目に天空へと駆け上がっていく黒駒が右向きに描かれている。物部守屋討伐に向かう聖徳太子を描いたとされる叡福寺『馬上太子像』も同じく右向きでこちらは背景に具体物の描写なく描かれている。

向きが一致し、馬具装飾も非常に似通った作品『豊里耳』も検索で見つけたが、出所不明で、画質も粗いので参考作品としては扱いづらい。ディテールは異なるものの、馬具は杏葉、胸繋、尻繋とほぼ同じ構成で、大きく違うのは突き上げた前足の左右と、足先が白く、背景に富士が描かれている点である。白い足と富士が描かれている点でこちらは紛れもなく「飛翔伝説」の黒駒である。金猊はこの作品を見たのか、それともこの元となった作品が別に存在し、それを参照したのだろうか?

ここで「金猊馬考Ⅰ」に美術史研究者の山本陽子さんが「丸井金猊と古美術の学習─画家の茶目っ気─」で書かれた最終章「天馬翔る」に考察するヒントが散りばめられていると書いていたことを思い出してほしい。その註釈(註2)で転載した《法隆寺献納宝物の龍首水瓶に線刻された文様の馬は、東洋のものなのに羽根がついてペガサスになっていることをうかがったのも、この時である。》の話。見出しからこのエピソードは金猊が晩年に描いた『天馬図』に言及したときのものと思っていたが、その天馬に特徴的な翼を切り離して龍首水瓶の馬の線刻に目をやると、馬の左右前後の足の運び、首のもたげ方、その挙止ないし挙動が金猊の『馬上太子圖(仮)』そっくりであることに気づかされるのである。

異なるのは翼の代わりに聖徳太子が座っていることのほか、尻尾と馬具の描き方、そして蹄の立て方くらいだろうか。足の運びは出所不明作品よりも龍首水瓶の馬の方に遙かに近い。蹄と尻尾の描写が異なるのは、龍首水瓶の馬が有翼の天馬で、空中に飛び立つか舞い降りるかの場面なのに対し、金猊の『馬上太子圖(仮)』は地上を歩行/走行中で、その条件に即した描写差ということではないか。龍首水瓶は1878年(明治11年)に法隆寺献納宝物として法隆寺から皇室に献納され、国立博物館の前身である帝室博物館に収蔵されている。天馬は四頭描かれ、正面と背面に向かい合うように二頭ずつ描かれていて、金猊が参照したのは正面右手の左向きの天馬だろう。ただし、当時の印刷物に現在のように線刻まではっきり確認できるものがあったのかどうか。東京美術学校は上野の博物館のすぐ側にあり、美校の生徒は博物館や動物園には無料で入場できたと聞くので、金猊は足繁く通って、目の記憶を頼りに描いていたのかもしれない。

上記は、金猊『馬上太子圖(仮)』と『龍首水瓶』をPhotoshopとMorphアプリで重ね合わせたものである。レイヤーで載せただけではさすがにズレがあり、モーフィングで水瓶の線刻を重ね合わせてもみた。金猊は何も完全一致の模写をここで志していたわけではないだろうから、細かいズレに固執する必要もないが、馬の所作動作という視点において類似してくるのは『龍首水瓶』の方の馬だと思わざるを得ない。

ここで想像の翼を広げるならば、金猊は黒駒の「飛翔伝説」に則りというよりも、とにかく『龍首水瓶』の天馬に聖徳太子を乗せたかった。その夢を描いて構成した馬上太子像だったのではないだろうか。

このような憶測を立てると「金猊馬考」の命題である「金猊はなぜ馬の絵を描いたのか」の動機は聖徳太子とセットで考えなければならない。厩戸の前で出生し、厩戸皇子と名付けられた逸話を持ち(誕生秘話には諸説あるようだが)、西暦574年の出生も甲午(きのえうま)の午年と、聖徳太子と馬は縁深いものとして語られてきた。その真偽よりも語られてきた歴史に乗って描くというのは一つの形式のうちだろう。

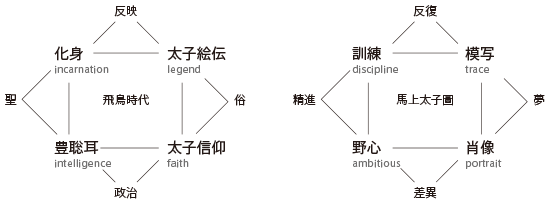

それは厳密に言うならば、歴史画というよりも宗教画・神話画というジャンルで区分した方がよいものなのかもしれない。ここで「金猊馬考Ⅱ−四つの評価軸」で基盤とした四つ軸を展開させてみたい。時代は家畜時代を引き継ぎながらも古墳時代が終末期を迎えている。朝廷は分裂を繰り返して安定せず、その間に各地の豪族が力を持って地方行政にあたるそんな時代である。大きな神話が崩れ、豊聡耳と言われる聖徳太子のような行政能力の際立つ存在が新しい伝説になりつつある時代だった。そして、その存在は今も尚、現在の多くの人々の脳裏に旧壱万円札紙幣の肖像画(唐本御影)として焼き付いている。→R.I.P.赤瀬川原平(*4)

前回、狩猟時代・家畜時代という時代区分で推考した四つ軸は今回、聖徳太子の実存した飛鳥時代と金猊が『馬上太子圖』を描いた1930〜35年頃、すなわち戦前の軍靴の音が聞こえてくる前の、ある意味で豊かな時代、日本画も洋画も大きな隔たりなく、絵画における写実表現が「閉ざされた成熟」に向かっていた時代において想像していくこととなる(東京国立近代美術館『写実の系譜Ⅳ「絵画」の成熟』1994年 参照)。

制作時期がはっきりしないので断言はできないが、冒頭でも触れたように『馬上太子圖』は肖像画の練習として描かれた可能性が高い。その意味で伝説(太子信仰)をアウトプットした「太子絵伝」に金猊ならではのアレンジ(夢)を加えて模写するということが訓練となり、延いてはそれが画家としての野心に繋がるという図式である。この光景がいつから始まったのかはわからないが、近代までこうした修行・精進の伝統は広い意味での教育として脈々と受け継がれていた。それが失われ始めたのは無用に個人のオリジナリティが求められるようになった戦後以降ではないだろうか。かく言う筆者も私大の美術大学に通った過去があるが、課題に模写が出てきた記憶がない。予備校時代に済ませておけとでもいうことだったのだろうか。

信仰についてもなくなったわけではないが、世界が狭くなると共に多様化・混在化・軽薄化の傾向は逃れず、アート領域ではマティスがヴァンスのロザリオ礼拝堂の壁画を描くと言ったときにピカソに軽蔑されたように信仰自体が否定対象となりやすい時代となっていた。金猊が信仰をどう見たかはわからないが、殊更に宗教心を煽るような作品を手掛けた形跡は見られない。純粋に造形に魅せられ、その憧憬から『龍首水瓶』の天馬に聖徳太子を乗せた。だが、その純粋さこそ「閉ざされた成熟」の時代閉塞の罠だったのではないか。この件に関しては『写実の系譜Ⅳ「絵画」の成熟』に寄稿された田中均氏の論考に依拠し、筆者は少なからず影響を受けてきたが、他方でアートに社会を動かす力があるとアプリオリに考えるのは自重しておきたい。(*5)

脚註

*4)旧壱万円札紙幣の肖像画(唐本御影)→R.I.P.赤瀬川原平

旧壱万円札紙幣の肖像画ともなっていたことで聖徳太子の肖像画として最もよく知られている「

金猊は東京美術学校入学前、愛知工業高校時代に唐本御影の模本の模写をしている。模本も時代時代で複数描かれていて、金猊がどれを参照したのかはわからないが、現在、検索すればカラーで見られる模本とは色がだいぶ異なるので、モノクロ図版を参考に色彩は想像で描いたか、自分なりにアレンジしたというところだろう。金猊が得意とする衣装の襞や鞘の装飾などは『馬上太子圖』とも共通する細やかさで描かれているが、人物の表情はちょっと中央に寄っていてあどけなさも残る。これとは別に太子が腰掛けている聖徳太子二童子像を同時期に描いていて、そちらの参照源は現時点では不明である。これらの画は金猊の妹・八恵の暮らした江南市の親戚方にあり、残念ながら皺・シミ・ヤケ・虫食いと状態が頗る悪く、裏打ちなど補強の待たれるところである。以下に金猊作と他の唐本御影を並べておく。

尚、当初この情報は頭に思い浮かびながらも馬から離れるので註釈にするつもりもなかったのだが、芸工展最終日によもや赤瀬川原平氏の訃報に触れることになろうとは思ってもみなかったので、ここで彼が原寸の200倍サイズの唐本御影ならぬ千円札を模写して裁判沙汰となった『千円札裁判』に触れ、追悼としたい。

*5)写実の系譜Ⅳ 「絵画」の成熟 〜1930年代の日本画と洋画〜

東京/京都近代美術館で1985〜94年までに開催された「写実の系譜」シリーズのⅣで、これがシリーズ最後だったのだろうか。藤島武二、菊池契月、坂本繁二郎、小林古径、安田靫彦、土田麦僊、梅原龍三郎、安井曾太郎、須田国太郎、速水御舟の10作家を「写実」という切り口をテーマに捉えた展覧会だった。

その図録「序論」で、田中淳氏はまず「写実」のことを《ただし、写実といっても、単に目の前にあるものを、見えるままに写すことではない。各時代の画家たちにとって、写実の意味内容も、その目的も異なっていた》と概念整理し、各画家たちの写実感を彼らの言葉と作品において紹介する。その上で《彼らは写実を基本としているために、眼に見える現実に対しては執着しているのだが、その外側の現実、それは社会といってもいいかもしれないが、それに対してあまりに無関心だからである》と彼らに対する当時の批評記事を並べる。ここに評者・引用者共に当時の「社会」に「戦争」ないし「画家と戦争との距離」を包摂しようとする狙いがあることは言うまでもない。田中氏の「序論」最終章「おわりに」は以下のように締め括られる。

これまで2章にわたって、小林古径、安井曾太郎を中心に、彼らの30年代の絵画を検討してきた。そこで述べたように、彼らが、写実を基盤に築きあげた絵画とは、諸刃である。というのは、一面で、まさに戦争へと暗転していく時代にあって、彼らの作品における成熟とは、写実を通じて現実にこだわりながらも、その現実とは、外部、つまり画室の外と遮断したかたちで可能になったともいえるからである。しかし、その反面、彼らの絵画は、日本の近代美術の流れからみると、一つの区切りであった30年代という時代に、東西両洋の美術の揺れ動きを相対化し、「止まる術」としての写実に集中したことで、はじめて可能であったといえる。そして、今日から見ても、この10人の画家たちの作品は、それぞれ成熟というにふさわしい、豊かな成果であった。10人の表現は、その木曾に写実という共通項があるだけで、それぞれ特色のあるものである。彼らのこの時代の作品が一堂にならぶとき、そこでは、「絵画」への共感という響き合いが感じられるのではないだろうか。その響きは決して高くはない、低いが、力強く、自信に満ちたものであろう、その豊かな響きを感じとることができればと思っている。

1933年東京美術学校を卒業した金猊は、まさにこの「絵画」が精進の上で成熟をみた時代に画家としてのスタートを切ろうとしていた。実際、金猊が亡くなったとき、書斎デスクのガラス敷きの下には安田靫彦の『飛鳥の春の額田王』の新聞切り抜きが入っていたし、菊池契月『敦盛』の模写だけでなく、これら10人のほとんどの画家の画集や図版は書棚にあり、スクラップしてあった。影響を受けていたことは間違いない。ただし、その後の大作屏風や壁画に目を向けると「写実」、今風に言い換えるなら「リアル」「リアリティ」の意識をどの程度持っていたのかは甚だ見えにくい。金猊はどこに向かおうとし、社会とどう付き合おうとしていたのか? 結果としては戦争に飲まれ(画家として敗者となり)、デザイン教育者として社会と向き合う道を歩んだという事実だけが残っている。金猊は実現しなかった個展趣意書で以下のように記している。

尤論、向後小生が取材する作画主題の範疇は以上に止まることなく、想念は寧ろ巧緻繊麗から雄大荘厳に、優雅静謐から野趣躍動へと推移し、眼界又広々人事と大自然に亘って展開するでありましょう。尚又、常に内省して我が創造活動を民族意識によって強固にすると共に、一方、毎に国際意識を養って汎々通ずるものへの観念を失うことなかるべく期しています。即ち、詩と造形美術と音楽との有機的な完全な結合と昇華による特殊新型式──「第四藝術」──の創成は尤も大なる宿題として吾人将来の努力発明に嘱されているのであります。此事に想到する時、吾人の前途は洵に洋々たるものがあります。

金猊作品の日本美術全集「戦争と美術」掲載を機に、彼の宿題が解きほぐされてくることを期待したい。

試論

- 金猊馬考 Ⅰ - はじめに(PDF: 1MB/3ページ)2014.7.29

- 金猊馬考 Ⅱ - 四つの評価軸(PDF: 986KB/3ページ)2014.8.23

- 金猊馬考 Ⅲ - 馬上太子圖(PDF: 1.2MB/5ページ)2014.10.27